Georges Dumézil (1898-1986) : Religion proto-indo-européenne et mythologie comparée.

- Mythologie comparée et linguistique

- L’apport de Georges Dumézil

- Repères bibliographiques

1. Mythologie comparée et linguistique

L’hypothèse de l’existence d’une religion proto-indo-européenne repose sur l’idée d’une unité originelle de l’ensemble des mythes et divinités associés aux locuteurs de ces langues. Il ne subsiste toutefois aucun témoignage écrit d’un tel système de croyance, les Proto-Indo-Européens étant un peuple sans écriture. Les recherches en mythologie comparée ont donc cherché à reconstituer ces croyances en supposant qu’elles auraient survécu dans les traditions ultérieures des peuples de cette diaspora. Elles ont principalement concerné les mythologies indo-iranienne, baltes, romaines, nordiques, celtiques, grecques, slaves, hittites, arméniennes, illyriennes, et albanaises.

2. L’apport de Georges Dumézil

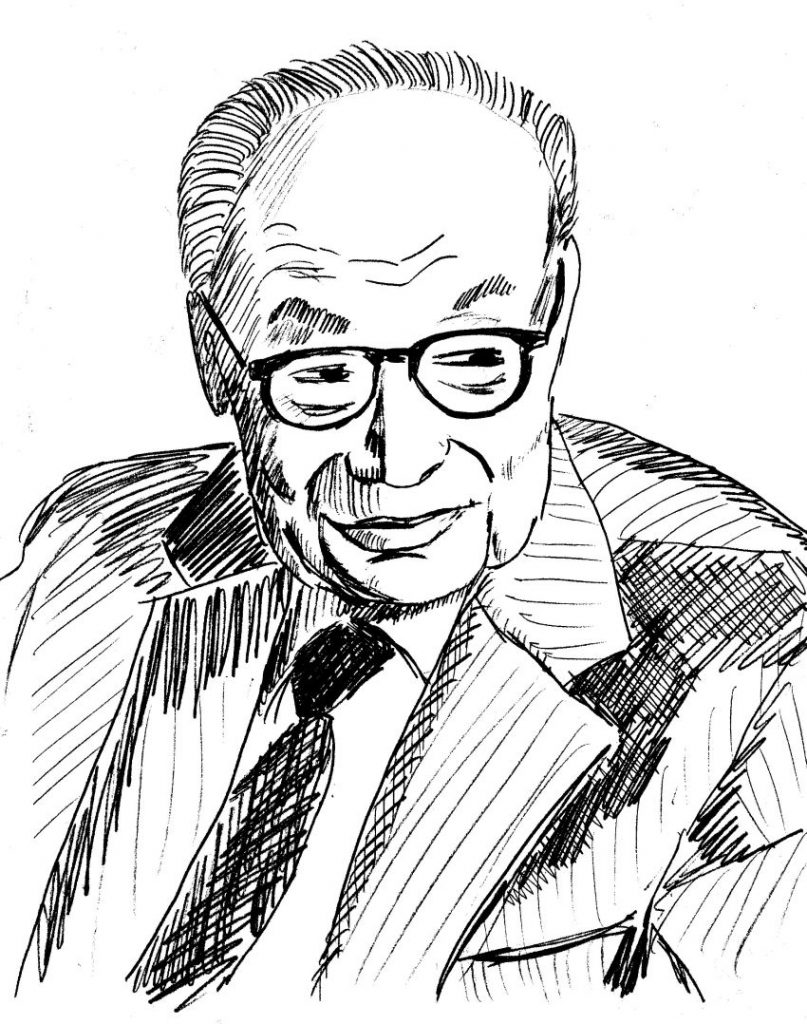

Biographie. Georges Dumézil s’est consacré à l’étude comparative des mythologies et des religions des peuples d’Europe et d’Asie qualifiées à son époque d’indo-européens au niveau linguistique. Lors de ses études à l’École normale supérieure (en 1916), il rencontre le philologue Michel Bréal (traducteur de l’œuvre de Franz Bopp, fondateur d’une grammaire comparée et auteur d’ouvrages sur le vocabulaire des langues indo-européennes). Il fait aussi la connaissance de son successeur Antoine Meillet, un autre linguiste auteur d’un dictionnaire sanskrit-français. Après un séjour en tant que lecteur de français à l’université de Varsovie, il rentre en France en 1922 pour travailler à ses thèses d’histoire des religions et de mythologie comparée. Dumézil maîtrise alors six langues, dont trois langues anciennes. En 1925, il se rend en Turquie où il enseigne l’histoire des religions à l’université d’Istanbul. Il apprend le turc, et se rend ensuite dans le Caucase et en Russie, où il découvre notamment la langue et la mythologie des ossètes. Il étudie également la langue des Oubykh, un peuple caucasien de l’Ouest de la Turquie, ainsi que le tcherkesse et l’abkhaze. Le fonds d’ouvrages qu’il rapporte de ces voyages est l’un des plus importants de la caucasologie en Occident. En 1931, il obtient un poste de lecteur de français à l’université d’Uppsala, en Suède, où il s’attache à l’étude de la mythologie scandinave. Il sera ensuite directeur d’étude comparative des religions des peuples indo-européens à la Ve section de l’École pratique des hautes études. Il suivra également les cours de sinologie donnés par Marcel Granet et ceux de Marcel Mauss. Elu en 1949 au Collège de France il enseigne à la nouvelle chaire des civilisations indo-européennes. Il se rend aussi au Pérou où il apprend le quechua et retourne dans le Caucase pour y étudier leurs langues et leurs mythologies. Dumézil publie en 1968 les trois volumes de Mythe et Épopée. En 1970, il est élu à l’Académie des inscriptions et belles-lettres et entre à l’Académie française en 1978. Source Wikipedia

La théorie des trois fonctions. L’un des apports majeurs de Georges Dumézil à la théorie des survivances est celle de l’existence d’un système de trois fonctions communes à l’ensemble des peuples indo-européens. Dumézil a cherché pour cela à mettre en évidence l’existence de structures narratives similaires relatives à une conception de la société organisée selon lui autour de la fonction du sacré et de la souveraineté, la fonction guerrière et la fonction de production et de reproduction. La fonction de souveraineté, d’ordre magico-religieux, serait incarnée par la caste sacerdotale. La fonction militaire, celle de la caste guerrière, se refléterait dans les divinités de la guerre. La troisième fonction, incarnée par la caste des éleveurs-cultivateurs, se caractériserait par la fertilité, la subsistance, et divers personnages mythiques associés aux plantes et aux animaux. Cette organisation trifonctionnelle se retrouverait aussi bien dans la mythologie et les récits fondateurs de la Grèce et de la Rome antique, et dans les institutions sociales comme celles du système de castes en Inde.

L’héritage scientifique de Dumézil. Un grand nombre d’universitaires a repris les thèmes développés par Georges Dumézil, parmi lesquels :

Georges Duby, qui a étudié la continuité des trois fonctions clergé, noblesse et tiers état au Moyen Âge avec Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme (1978) et Le Chevalier, la Femme et le Prêtre (1981)

Michel Foucault, qui a bénéficié du patronage de Dumézil s’est inspiré de ses recherches dans ses premiers travaux.

Le spécialiste du monde celtique Christian-J. Guyonvarc’h

L’’indianiste français Louis Renou

Le linguiste et mythologue néerlandais Jan de Vries (1890-1964)

Le linguiste français Émile Benveniste

Le philosophe et rhétoricien français Philippe-Joseph Salazar

L’indianiste suédois Stig Wikander (1908-1983)

Les indianistes Jean Naudou, Nick J. Allen, Daniel Dubuisson admettent l’utilité des thèses trifonctionnelles dans leur domaine, tout comme Émilia Masson dans le sien, les Hittites.